Novilet公司發布新品3D小動物活體成像系統

何為電子共振成像(ERI)?

電子順磁共振(EPR)是當今材料表征手段之一,該技術通過檢測樣品中的未成對電子在磁場線圈中的躍遷所產生的順磁圖譜來研究物質結構信息和動態信息。最初這種技術主要用于研究復雜原子的電子結構、晶體結構、原子偶極矩及分子結構等問題。在隨后的發展中逐漸向化學和生物學領域擴展,主要用于闡明復雜的有機化合物中的化學鍵和電子密度分布以及動植物中存在自由基等問題。隨著醫學的發展,生物組織內的氧含量被發現與諸多疾病有著直接關系,而EPR能夠很好地應用于這一檢測。在EPR基礎上研發的電子共振成像(ERI)是一種使用特定磁場對外部注射的自旋探針進行成像的技術。這種技術使用的自旋探針往往基于一個孤電子的氮氧化物或三苯甲基類化合物,能夠在生物體內因內環境的不同而發出不同的信號。因此能夠用于活體實時監測生物體內的組分含量信息,諸如氧含量、氧化還原水平,pH變化,氧化應激水平等。

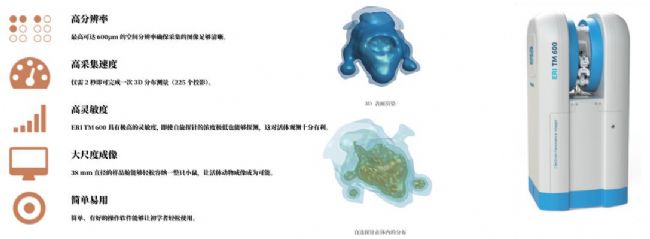

ERI的制造一直是一個難題,相較于傳統的磁共振成像(MRI)來說,ERI需要的磁體更大,冷卻技術要求難度更高,因此實現大尺度樣品的成像十分困難。目前市面上的ERI設備腔體難以容納一整只動物,因此難以實現小動物活體順磁成像。近期Novilet公司研發的全新一代順磁成像系統ERI TM 600成功攻克了ERI大樣品活體成像的難題。將樣品腔的直徑擴大到了5 cm,其體積與傳統順磁共振波譜儀相當,為ERI活體成像技術掃清了障礙。

電子共振成像有何優勢?

隨著自旋探針的開發,現在已經有多種可用于成像的自旋探針問世,使得ERI也可用于生物成像。這種成像技術相較于熒光成像來說具有許多優勢:

- 自旋探針具有高度特異性,在成像中具有很高的信噪比,不易受到生物本身的影響;

- 自旋探針代謝速度快、毒性低,對活體影響小;

- 順磁技術成像速度快、檢測精度高(可達亞微米的分辨率),具有更好的時間、空間分辨率。

電子共振成像有何應用?

- 腫瘤成像和監測

- 神經退行性疾病的診斷

- 監測缺氧和氧濃度區域及其機制

- ROS成像和氧化應激反應的研究

- 基于自旋探針的小動物成像

- 腦部病變中的氧化應激水平檢測

- 新型FluorCam葉綠素熒光儀上市,助力設備以舊換新

- 中喬新舟推出HUVEC轉染試劑,獨家破解基因轉染壁壘

- 徠卡即將推出Visoria B/M/P三款新型正置手動顯微鏡

- 博鷺騰2025年合作伙伴大會圓滿成功并發布多款新品

- 上海優耳推出動物行為獎勵飼料,助力實驗動物研究

- 韓國LCI推出新一代組織透明化澄清液 Opti Mount

- 奧豪斯推出全新DEFENDER系列 DF2500電子平臺秤

- 銳視科技重磅發布全鏈條動物影像和生物輻照產品矩陣

- EVIDENT推出EviStar奧之星ES818顯微互動教學系統

- 艾普拜qMate mini新品上市,全面布局分子檢測產品線

- 勤翔新品IVScope8000M全光譜小動物活體成像系統試用

- 打破邊界精準進化,NEOSCAN推出NXL臺式大倉顯微CT

- 德國IKA歐洲之星EUROSTAR系列頂置攪拌器煥新升級

- 賽默飛蘇州TSX通用系列國產化超低溫冰箱震撼上市

- 勤翔發布新品IVScope 8000Pro小動物活體成像系統

- 勤翔IVScope 8000Pro小動物活體成像系統閃耀三展會

- 博鷺騰2025年合作伙伴大會圓滿成功并發布多款新品

- 銳視科技重磅發布全鏈條動物影像和生物輻照產品矩陣

- 復旦大學瑞孚迪獎學金項目啟動,簽約儀式順利舉行

- 勤翔新品IVScope8000M全光譜小動物活體成像系統試用

- 勤翔發布新品IVScope 8000Pro小動物活體成像系統

- Clinx上海勤翔《小動物活體成像實驗指南》免費下載

- 2025瑞孚迪全球銷售啟動大會在拉斯維加斯圓滿舉行

- 瑞孚迪榮膺第十四屆公益節“2024年度公益踐行獎”

- 益仁恒業美國公司成立、北京總部喬遷新址雙喜臨門

- 廣州博鷺騰銷售經理、技術支持等多崗位熱招進行中

- 廣州博鷺騰榮獲2024廣州科創大賽智能裝備組三等獎

- 進科馳安順利參加第六屆全國斑馬魚PI大會

- 博鷺騰動物活體成像中標土耳其安卡拉大學醫學院

- 博鷺騰國內首家展示中心在深圳醫學科學院盛大揭牌