基因治療發展新局面及未來挑戰

基因治療作為有望一次性治愈基因缺陷類疾病的新興療法,其產業的廣闊應用前景,近年來備受全球關注,許多國家及地方政府對基因治療項目加大布局力度。我國的“十四五”規劃明確指出,基因與生物技術作為未來產業,被明確為國家七大科技前沿攻關領域之一,同時,基因技術被列為需要提前謀劃布局的前沿科技和產業變革領域。

基因治療探索之路

基因治療(Gene therapy)是指將外源正常基因導入靶細胞,使正常基因糾正、補償異常及病變的基因,從而解決其引發的疾病,進而達到治療目的。在這個治療過程中,包括了轉基因等方面的技術應用,如將外源基因通過基因轉移技術將其插入病人適當的受體細胞中,使外源基因制造的產物能治療基因缺陷導致的特定類型疾病。在過去的幾十年里,基因治療手段對遺傳類疾病及腫瘤的臨床治療表現出了驚人的功效,從而引發社會公眾對基因治療技術的探索狂潮。

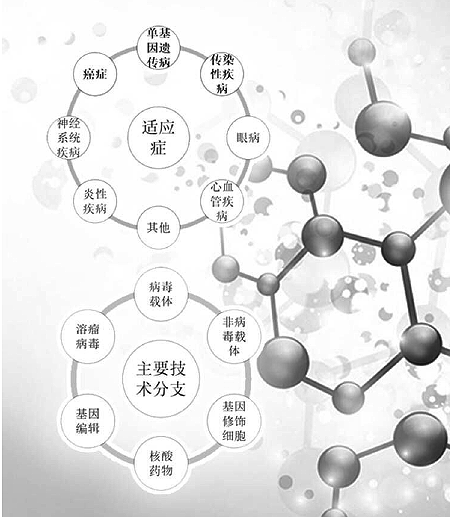

基因治療的主要適應癥和技術分支

2017年8月30日,美國FDA批準了諾華公司用于白血病的新基因療法——Kymriah,該治療方法通過將一種新的基因引入體內從而對抗白血病,并取得了良好的臨床療效,這也是美國FDA首次批準使用的基因療法。基因治療近些年來風頭正盛,目前有超過2500個基因療法正在全球各地開展臨床試驗,包括120多個關鍵的II/III期或III期臨床研究。而關于基因治療概念的首次提出,需追溯到20世紀70年代初。1970年,美國醫生斯坦利· 科恩(Stanley Cohen)開展了一場未經批準的臨床治療,他試圖通過注射含有精氨酸酶的乳頭瘤病毒來治療一對姐妹的精氨酸血癥。雖然該嘗試以失敗告終,但時至今日,它仍作為一個不可動搖的依據被現今生物醫藥領域內的科研人員高度依賴著。

1972年弗里德曼和羅布林在《科學》雜志上發表了一篇題為“人類遺傳病的基因治療”的論文,提出了“引入一個正常的基因來取代一個突變基因的”的技術方法;Martin Cline于1980年進行了第一次修改人類DNA的嘗試,并在1989年5月進行了美國國立衛生研究院批準的第一次成功的人類核基因轉移;1990年9月,在法國安德森開展了第一次治療用途基因轉移以及人類DNA首次直接插入核基因組試驗,這被業界認為能夠治愈許多遺傳疾病的治療方法。

基因治療技術的流程工藝圖

基因治療發展格局

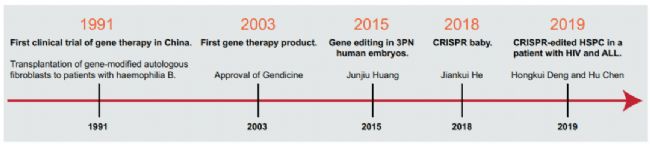

在基因治療的發展歷程中,雖然最初是由國外科研人員開發并展開相關研究,但世界上首個基因治療產品則出現在中國。中國早在1991年對B型血友病患者展開了世界上第二次基因治療臨床試驗,并于2003年獲批了世界上第一個基因治療產品“今又生(Gendicine)”。隨后在約20年的時間里,中國在基因療法領域方面做出了不斷的努力,針對的適應癥有A/B型血友病、β-地中海貧血癥、轉移性非小細胞肺癌、食道癌、Leber遺傳性視神經病變(LHON)、自身免疫性缺陷疾病以及多種癌癥。

中國基因治療技術發展簡史

對比傳統藥物治療手段,基因治療技術兼具研發和臨床的優勢,讓一些現有的、常規療法不能解決的罕見病從根本上治愈顯得更有希望。它主要通過以下三種機制發揮作用:基因替換、基因抑制、基因導入。

基因替換:將致病基因替換成該基因的健康拷貝。

基因壓制:使無法正常工作的致病基因失活。

基因導入:將一種新的或經過修飾的基因引入人體,實現治療疾病的效果。

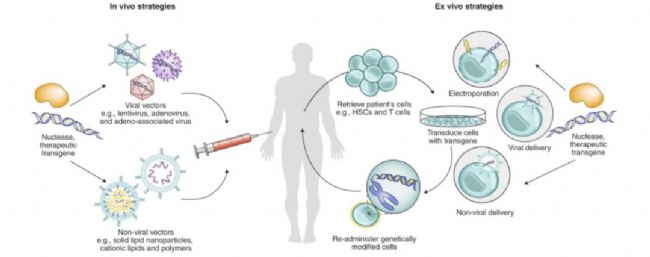

根據臨床數據統計,25%的生理缺陷、30%的兒童疾病和60%的成年人疾病都是由遺傳因素引起的。人體作為一個復雜的平衡系統,每一個基因都直接或者間接地通過復雜的基因相互關聯,對機體的正常功能產生了決定性影響。而基因治療作為新興的分子生物學手段,對患者基因進行編輯或改造,目前它的模式主要有兩種:“體外”治療和“體內”治療。兩者各有所長,但大多數臨床試驗應用更趨向選擇“體外”治療的方式。與“體內”治療相比,“體外”治療的優勢主要表現在技術難度較小、對載體的要求較低、安全性更高和更符合倫理要求等幾個方面。然而,“體外”治療也存在很大的局限性,主要表現為候選細胞種類有限、難以長期保持移植細胞功效等。

基因療法是當代生命科學中最有前途的熱點之一,是未來醫學的希望。近年來,不少科研學者對基因療法領域展開研究并獲得相對可觀的成果。

2022年5月24日,美國羅格斯大學朱樺教授、抗衰老公司 BioViva 的CEO Elizabeth Parrish,以及哈佛大學 George Church 教授作為共同通訊作者,在《美國國家科學院院刊》(PNAS)發表了題為“New intranasal and injectable gene therapy for healthy life extension” 的研究論文[1]。

該項研究結果顯示,使用巨細胞病毒(CMV)作為基因遞送載體,通過鼻內吸入或注射的方式,對小鼠進行 TERT 基因治療或 FST 基因治療,都能夠顯著改善衰老相關生物標志物的表達水平,從而將小鼠壽命延長約40%,而且還沒有增加致癌風險等副作用。這項研究如果將來轉化應用到人類,將有望大幅緩解人口老齡化帶來的壓力和負面影響。

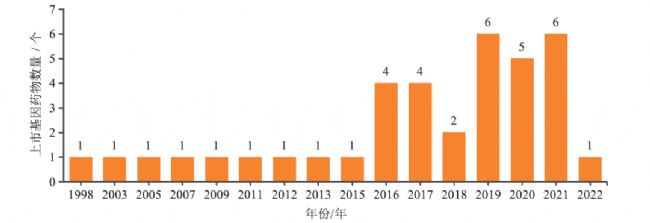

近年來,作為新的臨床治療手段,基因治療技術也顯著地影響著制藥業的發展方向。截至2022 年2 月,全球共有37 款基因治療藥物獲批上市,從1998 年到2022 年2月,全球基因治療藥物獲批上市的數量逐年增加。

基因治療未來挑戰

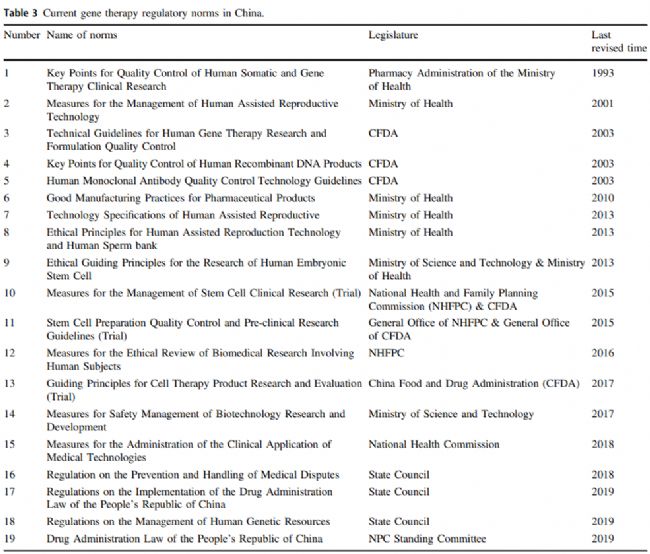

我國基因療法領域內的技術和產品同步發展,然而基于基因治療的產業鏈仍不成熟和完善,上中游產業仍存在大量難關亟需突破。但在倫理道德及法治規范的層面,中國基本形成了與基因療法技術以及行業發展相適應相協調的全面監管政策。

中國現行的基因治療監管規范

在基因治療技術中,尤其是外源基因的“遞送系統”,大量采用著慢病毒和腺病毒,這涉及到這些遞送病毒的復雜結構,在產業化發展和具體治療藥物的量化生產過程中,需充分考慮遞送病毒的特性,并對各種產業化條件進行模索,從而建立一套完整的基因治療質量標準,從而高效、合規、安全、經濟的完成基因治療技術的產業化進程。毫無疑問,這是一項非常有挑戰性的工作。此外,一些基因治療技術的基礎研究工作仍然不夠透徹,基因治療手段的安全性和有效性仍有待商榷。再者,對于患有罕見病的患者來說,基因治療作為新型的治療手法,治療費用高昂,已經上市的基因治療產品市場售價有的高達數百萬甚至上千萬,能承擔如此高昂治療費用的患者只有極少數。

隨著近年來Luxturna、Zolgensma、Zynteglo等基因療法的不斷獲批上市,全球基因治療臨床試驗規模也在持續擴大。不過,隨著基因治療產品逐漸從實驗室、從臨床走向應用市場,相關的技術端、產業端、臨床端及支付端的問題也逐漸凸顯,成為制約創新技術發展的困境。從全球范圍來看,基因治療在經歷了十多年的行業大整改之后剛剛進入快速發展的階段,其在國內外的差距要小于其他傳統醫藥領域,國內企業仍擁有后來居上的潛力。可幸的是,我們正處在醫藥行業的創新步伐加快的時代,基因療法對患者的康復產生了深遠的影響。對于患者來說,基因療法有可能完全顛覆現有的傳統治療手段,為遺傳罕見病及腫瘤患者提供了單次治愈的希望。我們堅信,在未來有朝一日,基因治療的前景將慢慢兌現,為大眾的健康保障帶來更多福祉!

參考文獻:

[1]Jaijyan DK, Selariu A, Cruz-Cosme R, Tong M, Yang S, Stefa A, et al. New intranasal and injectable gene therapy for healthy life extension. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2022;119(20):e2121499119.