大鼠輕型顱腦爆炸沖擊傷損傷后進行性代謝性腦改變的研究

客戶論文發表 | 18F-FDG PET結合MR波譜研究大鼠輕型顱腦爆炸沖擊傷后進行性代謝性腦改變

文獻信息

近日,陸軍軍醫大學大坪醫院核醫學科、陸軍軍醫大學大坪醫院放射科等單位的研究成果18F-FDG PET Combined With MR Spectroscopy Elucidates the Progressive Metabolic Cerebral Alterations After Blast-Induced Mild Traumatic Brain Injury in Rats(18F-FDG PET結合MR波譜研究大鼠輕型顱腦爆炸沖擊傷損傷后進行性代謝性腦改變)在學術期刊Frontiers in Neuroscience發表。平生公司的Super Nova® PET/CT產品在論文中提供了重要的大鼠腦部PET/CT圖像和定量分析。

該研究的通訊作者為陳曉教授、熊坤林教授、金榕兵教授。第一作者為李揚博士、劉凱軍教授。

文獻背景

大多數輕型顱腦爆炸沖擊傷(mTBI)患者出現持續性神經功能障礙,常規結構磁共振成像無明顯陽性改變。迫切需要開發先進的影像學方法來檢測和理解爆炸誘導的mTBI的病理生理學。氟[18F]脫氧葡萄糖正電子發射斷層掃描(18F-FDG PET)可以檢測受損大腦的神經元功能和活動,而MR波譜可以提供補充信息并評估損傷后的代謝異常。本研究旨在探討18F-FDG PET與MR波譜相結合評估沖擊波誘發mTBI引起的急性和亞急性代謝性腦改變的有效性。32只成年雄性Sprague-Dawley大鼠暴露于一次沖擊波中(mTBI組),32只大鼠未暴露于沖擊波中(假手術組),然后在三個不同隊列中進行損傷后1-3小時、1天和7天的18F-FDG PET、MRI和組織學評估。18F-FDG PET顯示杏仁核和體感皮層FDG攝取短暫增加,隨后從損傷后第1天到第7天逐漸恢復到基線,運動皮層FDG攝取持續增加。相反,中腦結構(下丘和上丘)的FDG攝取減少。磁共振波譜分析顯示,隨著時間的推移,體感皮層中的炎癥標記物肌醇(Ins)、氧化應激標記物谷氨酰胺+谷氨酸(Glx)和缺氧標記物乳酸(Lac)水平顯著升高,而主要滲透壓細胞牛磺酸(Tau)水平在1–3 h和1天立即升高,然后在損傷后7天恢復至假手術水平,這可能是由于血腦屏障的破壞。隨著時間的推移,FDG攝取增加、Ins和Glx水平升高已通過組織學分析得到證實,組織學分析顯示額葉皮質小膠質細胞活化和膠質增生增加。這些結果表明,18F-FDG PET和MR波譜可以一起用于反映更全面的體內神經病理學改變,這可以提高我們對沖擊波誘發mTBI后大腦復雜改變的理解。

實驗方法

爆炸誘導mTBI模型所

如前所述,生物激波管(BST-I)裝置用于產生爆炸傷。所有大鼠在100%氧氣中,用4–5%異氟醚在誘導室中麻醉約5分鐘。然后,mTBI組的麻醉大鼠被放置在俯臥位的單獨籠中(一只大鼠/籠),左側面向沖擊過程中的膜方向。所有籠子均位于同一垂直面上,以確保壓力暴露相等,并防止隨后的二次或三次爆炸傷害。BST-I裝置產生兩級低強度沖擊波。峰值過壓值分別為139.146和364.86 kPa,持續48.41 ms。爆炸后,將大鼠從裝置中取出,并將其置于籠中仰臥位。假手術大鼠進行相同的麻醉程序,并放置在BST-I裝置中,不暴露于沖擊波。記錄mTBI和假手術大鼠的翻正反射時間。

PET/CT成像、重建和分析

注射18F-FDG前4∼6小時大鼠禁食。mTBI和假手術大鼠均經尾靜脈注射18F-FDG,劑量為37MBq/只。攝取40分鐘后,在list mode下進行靜態PET掃描30分鐘(350∼650keV,2.56ns),使用小動物微型PET/CT掃描儀(SuperNova,平生醫療科技有限公司)。PET掃描后,在大鼠模式下(60 kVp,500µA,暴露時間320 ms)進行三個床位的CT掃描,以進行解剖定位、衰減和散射校正。CT圖像矩陣為352×352×536,體素大小為0.23×0.23×0.23 mm。重建算法為3D OSEM/MAP,2次OSEM迭代,18次MAP迭代;應用的散射、衰減和衰減校正;要求的分辨率=0.5 mm;圖像矩陣=256×256×159;體素大小=0.39×0.39×0.80 mm。

使用PMOD軟件版本3.6(瑞士蘇黎世PMOD技術有限公司)對18F-FDG PET數據進行處理和分析。對于興趣體積(VOI)分析,PMOD將PET數據記錄到W.Schiffer大鼠腦模板和圖譜中的58個區域。自動應用大鼠大腦定義分區的標準攝取值(SUV)進行測量。這項研究評估了58個大腦區域,如前所述,整個圖譜用于全腦標準化。通過將單個感興趣區的標準化18F-FDG攝取值除以全腦的18F-FDG攝取值,計算區域SUVw。

實驗結果

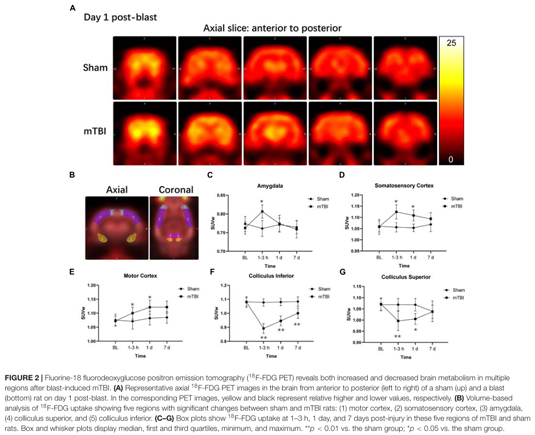

在58個腦區中,從基線檢查到第7天,sham和mTBI大鼠的FDG攝取有10個VOI發生顯著變化,包括雙側杏仁核(F1,5=4.137,p=0.0253)、體感皮質(F1,5=13.43,p=0.0145)、運動皮質(F1,5=7.479,p=0.0410)、下丘(F1,5=38.77,p=0.0016),上丘(F1,5=16.82,p=0.0093)(圖2B)。雙側VOI中FDG攝取的變化相似,因此我們將左側和右側VOI的SUVw合并為SUVw平均值,以在不同時間點進行比較。與假手術組相比,mTBI組在損傷后1-3小時,杏仁核(+5.97%,p=0.0103)和體感皮層(+6.82%,p=0.0245)的FDG攝取增加。隨后,mTBI組的杏仁核和體感皮層的FDG攝取在損傷后1至7天逐漸恢復到基線水平,與假手術組相比,1天時體感皮層的FDG攝取量有顯著差異(+6.12%,p=0.0429)(圖2A、C、D)。mTBI組運動皮層的FDG攝取從損傷后1天(+3.60%,p=0.0326)增加到7天(+3.41%,p=0.0446)(圖2A,E)。然而,在損傷后1–3小時,在兩個中腦結構中觀察到FDG攝取減少,即下丘(-17.21%,p<0.0001)和上丘(-6.75%,p=0.0094)。然后,mTBI組損傷后1至7天,上丘和下丘的FDG攝取量逐漸恢復到基線水平,與假手術組相比,下丘1天(-12.43%,p<0.0001)和7天(-7.68%,p=0.0049)和上丘1天(-5.95%,p=0.0230)的FDG攝取量存在顯著差異(圖2A,F,G)。

氟[18F]脫氧葡萄糖正電子發射斷層掃描(18F-FDG PET)顯示,爆炸誘導mTBI后,多個區域的腦代謝增加和減少。(A) 在爆炸后第1天,假手術大鼠(上)和爆炸大鼠(下)大腦從前到后(從左到右)的代表性軸向18F-FDG PET圖像。在相應的PET圖像中,黃色和黑色分別代表相對較高和較低的值。(B)FDG攝取分析顯示,sham和mTBI大鼠之間有五個區域發生顯著變化:(1)運動皮層,(2)體感皮層,(3)杏仁核,(4)上丘和(5)下丘。(C–G)方框圖顯示mTBI和假手術大鼠的這五個區域在損傷后1–3小時、1天和7天攝取FDG。Box 和 whisker plots顯示中值、第一和第三個四分位數、最小值和最大值,與假手術組相比**p<0.01,*p<0.05。

結論

綜上所述,研究者們首次證明18F-FDG PET和MRS聯合應用可以檢測爆炸誘導的mTBI在超急性、急性和亞急性損傷后階段的腦代謝進行性變化。結合這兩種成像方法可以更全面地反映沖擊波誘導的mTBI后體內的神經病理學改變。這些發現為理解沖擊波誘導的mTBI的病理生理學提供了有用的信息,包括炎癥、膠質增生、缺氧/缺血和血腦屏障破壞。

使用設備

Super Nova® Micro PET/CT I代產品(平生醫療科技)

影像軟件:Avatar(平生醫療科技)