系統免疫全局對癌癥變化的影響及重要性

來源:小藥說藥

引言

癌癥是一種系統性疾病,長期炎癥是癌癥的主要標志之一。這種炎癥是引發腫瘤發生還是支持腫瘤生長取決于環境,但最終在腫瘤進展過程中,腫瘤以外的全身免疫景觀會發生顯著改變。

腫瘤免疫學領域主要關注腫瘤微環境(TME)中的局部免疫反應,然而免疫是跨組織協調的。如果不與外周持續溝通,局部抗腫瘤免疫反應就無法存在。此外,幾乎每一個免疫細胞亞群都與癌癥生物學有關。因此,對癌癥免疫反應的透徹理解必須包括整個外周免疫系統以及TME內的所有免疫細胞譜系。

一、腫瘤負荷引起的擾動

許多人類癌癥和小鼠癌癥模型會導致造血功能的廣泛破壞。這種破壞最顯著地表現為腫瘤宿主外周未成熟的中性粒細胞和單核細胞的擴增,然后這些細胞進入TME并導致局部免疫抑制。

造血干細胞和祖細胞被動員到單核細胞和粒細胞系的增殖和分化中,導致未成熟免疫抑制性中性粒細胞,包括多形核骨髓源性抑制細胞(PMN-MDSCs)、單核細胞(M-MDSCs)和巨噬細胞的外周擴增和腫瘤內積聚。對40000多名患者進行的綜合薈萃分析發現,血液中的中性粒細胞頻率升高,通過中性粒細胞與淋巴細胞比率測定,與間皮瘤、胰腺癌、腎細胞癌、結直腸癌、胃食管癌、非小細胞肺癌(NSCLC)、膽管癌和肝細胞癌患者的不良預后相關。

除了通過異常造血過度產生單核細胞和中性粒細胞外,在腫瘤負荷宿主的外周還觀察到樹突狀細胞的擾動。這對抗腫瘤免疫反應的發展具有重要意義,因為樹突狀細胞在許多情況下是CD8+和CD4+T細胞啟動、分化和增殖的關鍵協調器。與健康對照相比,癌癥患者的外周血中DC細胞減少。

研究最多的癌癥中T細胞的擾動是外周抑制性CD4+調節性T(Treg)細胞的擴增及其向腫瘤的浸潤。最近的研究表明,癌癥患者血液中的Treg細胞與腫瘤內T細胞具有相同的表型和TCR譜,這表明相當一部分腫瘤內抑制性Treg細胞來源于自然產生的胸腺Treg細胞,而不是通過腫瘤誘導的幼稚CD4+T細胞分化。

另一個在腫瘤進展中起作用的抑制性淋巴細胞是調節性B細胞,其特征在于產生抗炎細胞因子IL-10。與Treg細胞類似,在胃癌和肺癌患者的外周血中觀察到調節性B細胞的擴增,而總B細胞的頻率保持不變。

此外,自然殺傷(NK)細胞是抗腫瘤免疫的另一個重要組成部分。乳腺癌患者的外周NK細胞也具有改變的表型,其特征是激活受體的表達減少,包括NKp30、NKG2D、DNAM-1和CD16,在胃腸道間質瘤患者中,外周NK細胞顯示激活受體NKp30的表達水平降低,NKp30交聯后脫顆粒受損。

二、傳統治療引起的免疫系統變化

癌癥的傳統治療策略,包括化療、放療和手術,也會擾亂了全身免疫景觀。了解這些系統性免疫后果對于設計增強而不是阻礙抗腫瘤免疫反應的策略非常重要。

化療和放療

化療和放療旨在通過在分裂期間破壞細胞完整性來靶向癌細胞。然而,這些藥物也可以誘導免疫重塑,從而阻礙或增強整體治療效果。

化療和放療對免疫系統的影響在很大程度上取決于環境。在非小細胞肺癌中,標準的長時間低劑量放療會導致髓系細胞擴增、抗原遞呈細胞功能降低和T細胞反應受損。宮頸癌患者在聯合化療和放療后也觀察到類似的免疫影響。

化療可以增強全身抗腫瘤免疫,同時破壞癌細胞分裂。最近的研究表明,對三陰性乳腺癌(TNBC)術前新輔助化療的有效反應誘導新的T細胞克隆招募到TME,而非原有細胞的擴增。此外,不同的乳腺癌亞型對化療表現出不同的免疫反應,反映在外周CD8+T細胞的功能上。雌激素受體陽性(ER+)乳腺腫瘤患者循環中PD1+CD8+T細胞的功能下降,ER+HER2+乳腺腫瘤患者在該亞組中則完全喪失功能。相反,TNBC患者表現出高功能的PD1+CD8+T細胞升高,產生效應細胞因子,包括IFN-γ、TNF和顆粒酶B,并有克隆擴增的證據。

腫瘤切除

最近的幾項研究表明,系統性創傷愈合誘導髓系免疫細胞重塑。切除或不依賴于原發腫瘤切除的創傷可觸發愈合,提高循環IL-6、G-CSF和CCL2,并最終將髓系亞群推向免疫抑制狀態。

然而,有證據表明,原發性腫瘤可能是系統免疫重塑的主要驅動因素。在乳腺癌和結腸癌小鼠模型中成功切除原發性瘤足以在很大程度上恢復正常的系統免疫組織,使免疫細胞與健康對照小鼠的相當。

因此,手術可能對系統免疫系統產生有害和有益的影響。術后早期傷口愈合觸發的免疫抑制機制可能為癌細胞的生長提供了一個機會窗口。然而,原發性腫瘤負擔的減少最終可以恢復系統免疫能力,從而產生強烈的適應性反應。發現癌癥類型,尤其是疾病階段如何影響手術后的免疫重建以及由此產生的轉移潛能,將是非常重要的。

三、免疫治療中的系統反應癌癥免疫治療有效性的主流觀點圍繞著在TME內重振細胞毒性效應器的概念,但該領域對有效抗腫瘤免疫的基本系統性的認識正在增長。最近的研究表明,免疫檢查點抑制劑(ICIs)依賴系統免疫機制實現有效的抗腫瘤反應。此外,微生物組正在成為免疫系統的有效調節劑。

完整的外周免疫對免疫治療效果至關重要

完整的外周免疫功能、通訊和轉運是ICI產生療效所必需的。全身化療可能會破壞外周免疫完整性,從而阻礙PD-1阻斷的治療效果,導致全身淋巴耗竭并消除長期免疫記憶。相比之下,局部化療可以避免損害外周免疫,與PD-1阻斷協同誘導樹突狀細胞浸潤到腫瘤中并克隆擴增抗原特異性效應T細胞。

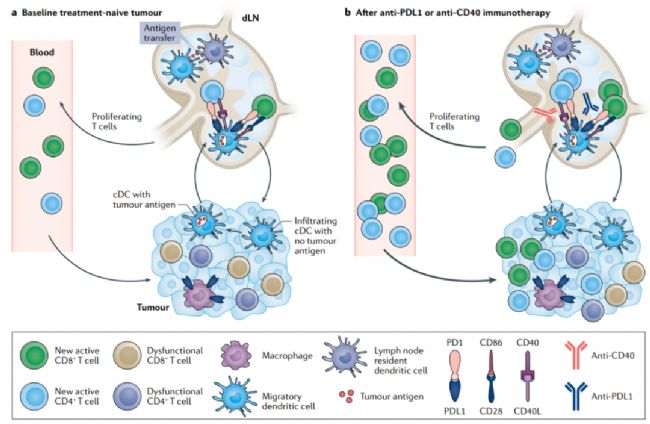

CD103+樹突狀細胞通過CCR7依賴性機制從腫瘤遷移到dLN將腫瘤抗原轉運到外周免疫系統,然后這些樹突狀細胞也可以激發腫瘤特異性T細胞。新啟動的腫瘤特異性T細胞隨后從淋巴結流向腫瘤,而這一循環是自然和治療誘導抗腫瘤免疫中的一個重要過程。

有效的免疫療法驅動新的免疫反應

抗腫瘤反應最終需要TME內的功能性效應淋巴細胞介導癌細胞殺傷。然而,隨著時間的推移,腫瘤內T細胞可能產生耗竭,使其無法發揮關鍵效應器功能。

為了克服局部免疫功能失調,有效的免疫療法會驅動新的外周免疫反應,最終導致新的效應T細胞浸潤。一些報告現已表明,PD-1和PD-L1阻斷可將新的T細胞克隆驅動到TME中,這些克隆在治療之前并不存在。此外,抗CTLA-4也被證明能顯著增加黑色素瘤患者的外周T細胞反應性,表明新的T細胞啟動是一種作用機制。

總之,這些結果支持這樣的觀點,即不僅外周免疫參與了新的抗腫瘤反應,而且具有新抗原特異性的額外幼稚T細胞的從頭啟動也有助于有效的免疫治療。

結語

除了癌癥中免疫系統的重組外,越來越多的證據表明,腫瘤負荷的免疫狀態與未受干擾的免疫系統的功能不同。從外周協調的從頭抗腫瘤免疫反應的發展對于免疫治療效果至關重要。腫瘤免疫系統中的任何功能異常都可能導致免疫治療效果不佳。因此,對于我們有必要對癌癥中系統免疫全局進行更加深入的研究,這將有助于我們對腫瘤免疫藥物的開發和新靶點的發現。