文獻解析:單細胞轉錄組測序解析結腸癌骨髓靶向治療的機制

免疫檢查點阻斷(ICB)治療的應用,在多種腫瘤治療中取得良好療效,極大的改變了腫瘤治療策略。然而在臨床試驗中,依然有部分患者無法從中獲益,例如基因組微衛星穩定(MSS)的結直腸癌(CRC)病人。除了靶向T細胞的免疫治療外,靶向髓系免疫細胞,如腫瘤相關巨噬細胞(TAM)和樹突狀細胞(DC)的多項治療策略也已進入臨床前試驗階段。

單細胞轉錄組測序(scRNA-seq)是確定腫瘤中細胞多樣性的有力工具,但其在解析免疫治療機制方面的應用卻很少。腫瘤細胞異質性導致的生物學功能、不同髓系細胞亞群之間的關系以及靶向髓系細胞的免疫治療的不同應答都尚不清楚。

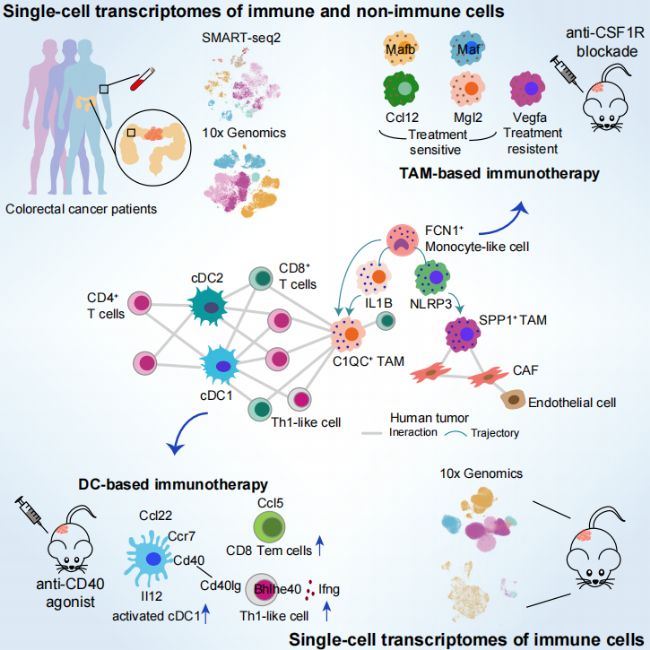

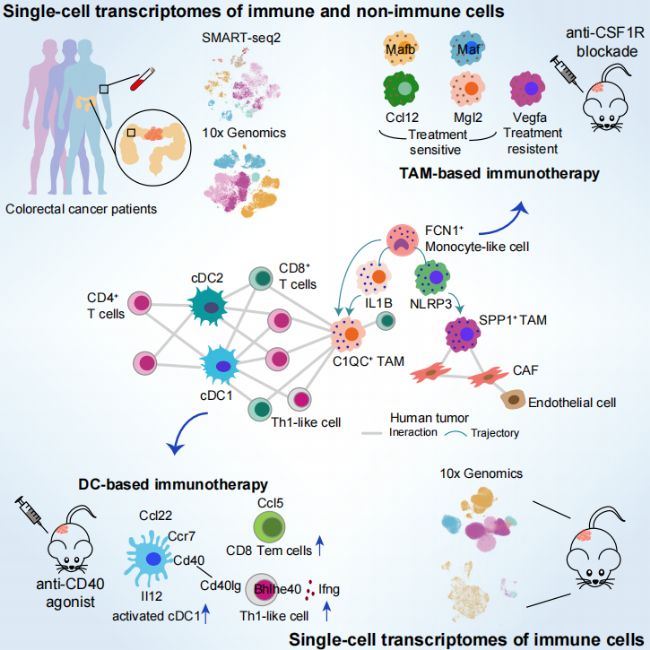

一篇題為“Single-Cell Analyses Inform Mechanisms of Myeloid-Targeted Therapies in Colon Cancer”的研究于2020年發表在Cell上,研究利用scRNA-seq繪制了結腸癌患者的腫瘤、鄰近正常組織以及血液中的免疫細胞高分辨率圖譜,構建了細胞之間的互作網絡以確定參與調節腫瘤發生發展以及抗腫瘤免疫性的關鍵細胞群體,并探討了目前正在進行臨床測試的骨髓靶向免疫療法的潛在機制。

實驗設計

研究者結合液滴法(10x Genomics)及平板法(SMART-seq2)兩種scRNA-seq技術,對18例結直腸癌患者的腫瘤組織、癌旁正常組織及外周血中的CD45+免疫細胞及CD45-基質細胞進行了單細胞轉錄組測序,刻畫了高分辨率的結直腸癌免疫圖譜。

圖1. 實驗概述

單細胞測序技術的主要應用結果

1. 鑒定人類CRC的瘤內細胞類型

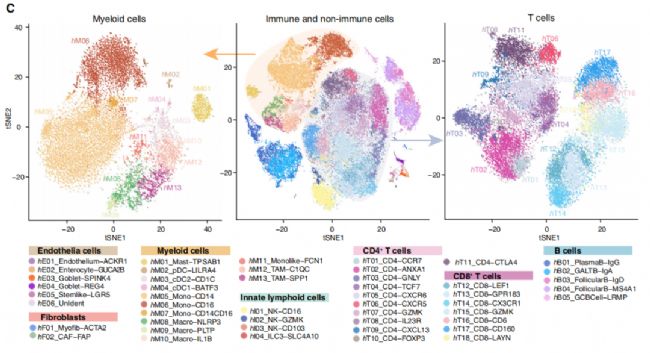

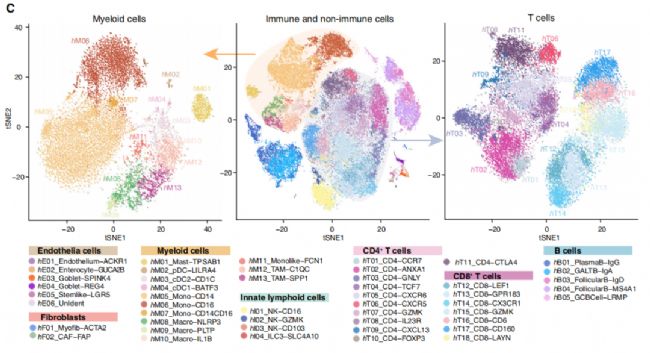

研究者采用兩種單細胞測序技術,對18例結直腸癌患者的腫瘤組織、癌旁正常組織及外周血進行了單細胞轉錄組測序,共獲得了43,817個(10x scRNA-seq)和10,468個(Smart-seq2)單細胞的轉錄本。比較兩種技術,前者細胞數量大,可有效的獲得更多細胞亞群;而后者能夠捕獲更多的基因,可深入分析調控信號通路。根據這些轉錄本數據,研究人員刻畫了高分辨率的結直腸癌免疫圖譜(圖2),包括13個髓系細胞亞群、4個ILC細胞亞群、18個T細胞亞群和5個B細胞亞群。

圖2. 通過scRNA-seq鑒定人類CRC的瘤內細胞類型

2. CRC浸潤髓系細胞亞群的組織特異性模式

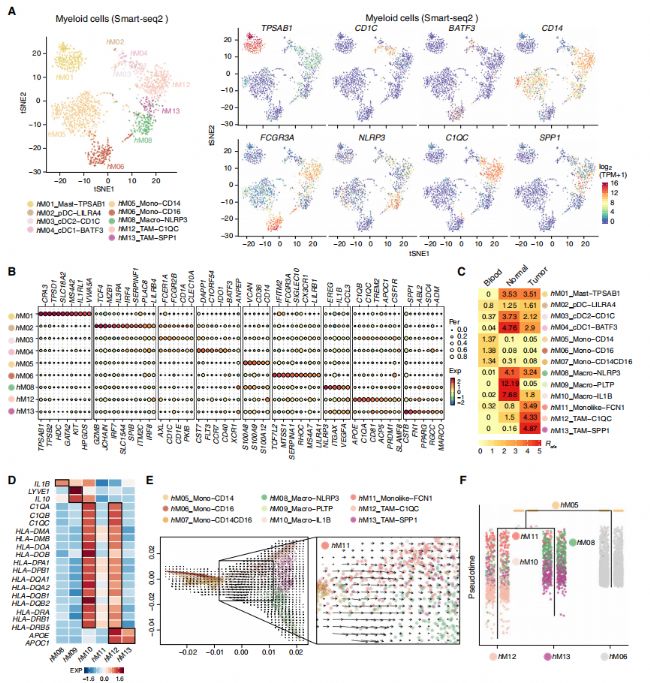

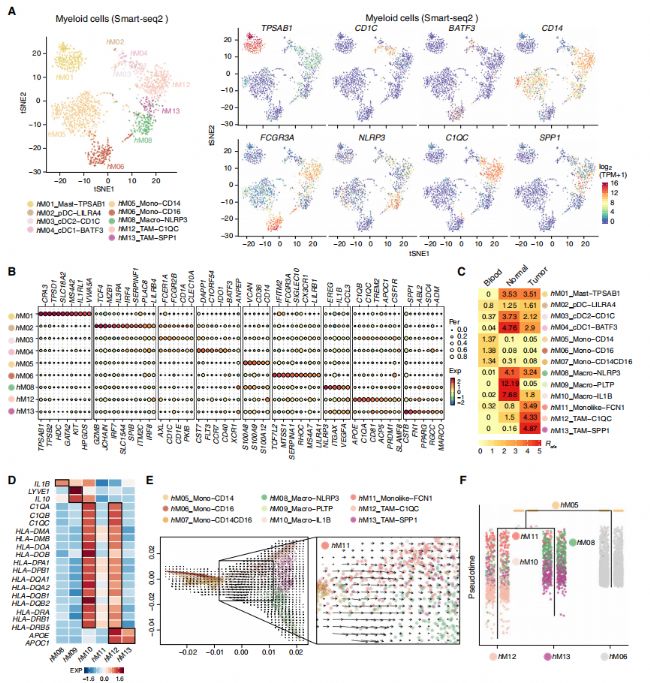

研究人員對13種髓系細胞亞群的基因特征進行分析,將其注釋為以下亞群(圖3A-C):一個肥大細胞亞群(hM01);三個樹突狀細胞(DC)亞群(hM02-hM04),包括漿細胞樣樹突狀細胞(pDC)、cDC2和cDC1細胞;三個血液中富集的單核細胞亞群(hM05-hM07);其他亞群被鑒定為巨噬細胞,分為組織駐留巨噬細胞(RTMs)(hM08-hM10)和腫瘤相關巨噬細胞(TAMs)(hM12-hM13)。

在所有RTM亞群中,均觀察到促炎細胞因子基因IL1B的表達,其中hM08亞群中的表達量最高,hM09特異性表達LYVE1和IL10,可能在抑制炎癥和纖維化方面起到重要作用(圖3D)。進一步,通過RNA速率分析,研究人員發現從表達CD14的單核細胞向FCN1+單核類似細胞(hM11)和不同巨噬細胞亞群之間具有明顯的定向流動,提示了巨噬細胞的發育軌跡(圖3E-F)。

圖3. 人類CRC的腫瘤浸潤性髓系細胞的特征分析

3. CRC中TAMs的功能及細胞互作

根據以上的細胞聚類和巨噬細胞的發育軌跡分析,研究人員將TAMs分為具有不同發育軌跡和不同功能的C1QC+ TAM(hM12)和SPP1+ TAM(hM13)兩個細胞亞群。前者可能通過hM10發育而來,具有細胞吞噬和抗原呈遞的功能,后者可能由hM08發育而來,具有促血管生成及促進腫瘤轉移的功能(圖4A-D)。

基于scRNA-seq和TCGA數據,預測構建了CRC腫瘤中的細胞亞群互作網絡,TAMs和cDC作為互作網絡的核心,與其他細胞亞群的關聯最多。其中SPP1+ TAM主要與腫瘤相關纖維母細胞(CAFs)和成纖維細胞發生相互作用;而C1QC+ TAM主要與兩種cDC和多種T細胞亞群細胞互作,在調節抗腫瘤T細胞應答中起作用(圖4E)。進一步,配體-受體互作得分分析也確認了C1QC+ TAM在招募或激活T細胞中具有潛在作用,SPP1+ TAM與腫瘤生長和轉移有關(圖4F)。

隨后,研究人員整合了腫瘤相關的小鼠髓系細胞亞群與人類的髓系細胞亞群,確定了15個離散細胞簇,并發現在人類結直腸癌患者和小鼠腫瘤模型之間存在功能相似的TAM細胞亞群(圖G-H)。

圖4. 人類CRC中TAMs的兩種功能與細胞互作

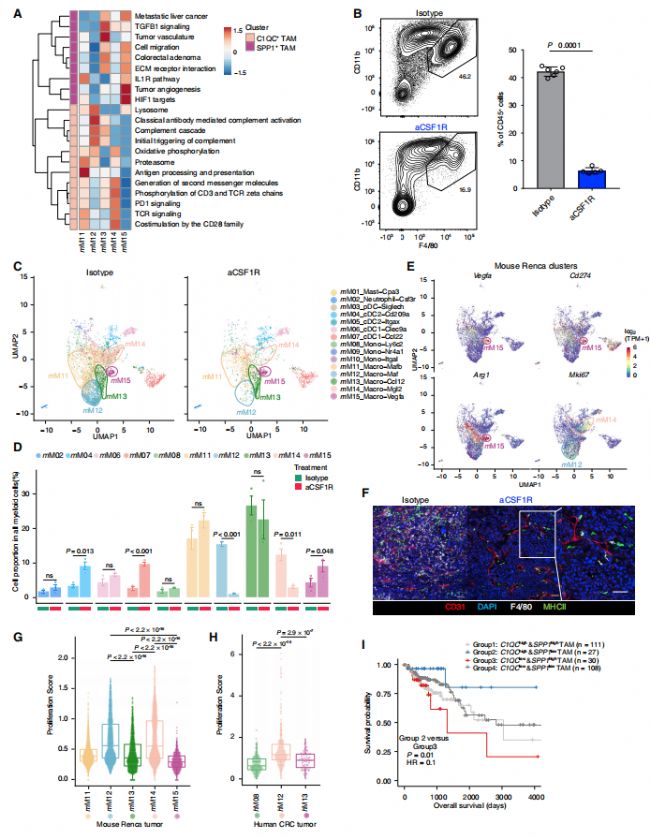

4. 促進血管生成的巨噬細胞亞群對anti-CSF1R治療具有耐受性

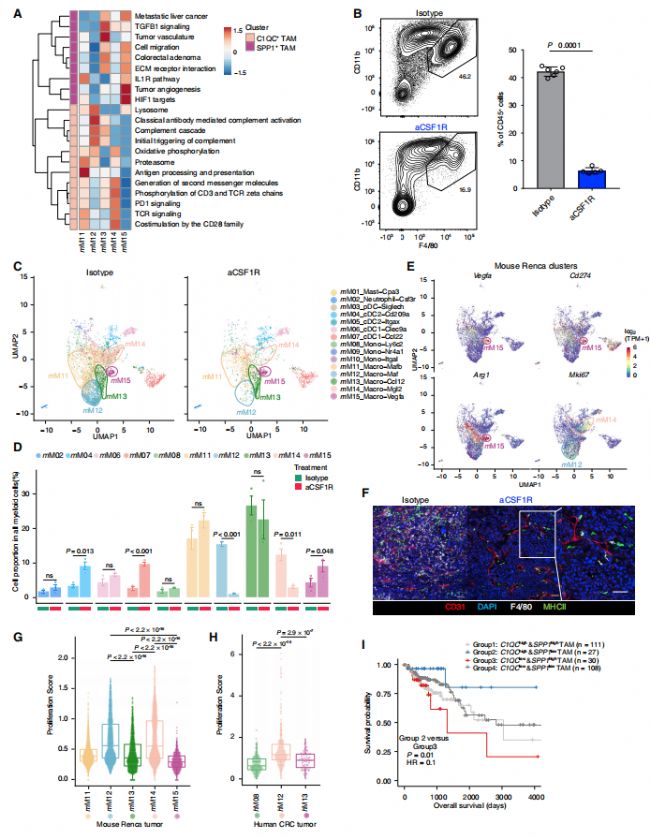

接下來,研究人員利用小鼠腫瘤模型來研究靶向不同髓系細胞的免疫治療對抗腫瘤免疫反應造成的影響。在小鼠模型中進行anti-CSF1R治療后,分析了小鼠腫瘤浸潤免疫細胞的單細胞轉錄組圖譜。相較于對照抗體治療,anti-CSF1R治療的小鼠減少了TAMs的頻率,C1QC+ TAM特征的巨噬細胞亞群(mM12和mM14)幾乎完全消失,而SPP1+ TAM特征的巨噬細胞減少很少(mM11、mM13和mM15)(圖5A-D)。Anti-CSF1R治療可以影響處在細胞周期中的巨噬細胞的增殖,不同巨噬細胞亞群對anti-CSF1R治療的敏感性不同(圖5F-H)。

為挖掘以上結果與人類的關聯性,研究人員比較了人類結直腸癌患者的生存率,發現低C1QC+ TAM和高SPP1+ TAM的組合與較差的預后相關(圖5I)。綜上所述,anti-CSF1R治療可能不足以耗盡所有具有促進腫瘤生長潛力的巨噬細胞亞群,這可能是其在小鼠腫瘤模型和人類癌癥患者中單藥治療效果不佳的原因。 圖5. CSF1R阻斷導致腫瘤中特定巨噬細胞亞群的枯竭

圖5. CSF1R阻斷導致腫瘤中特定巨噬細胞亞群的枯竭

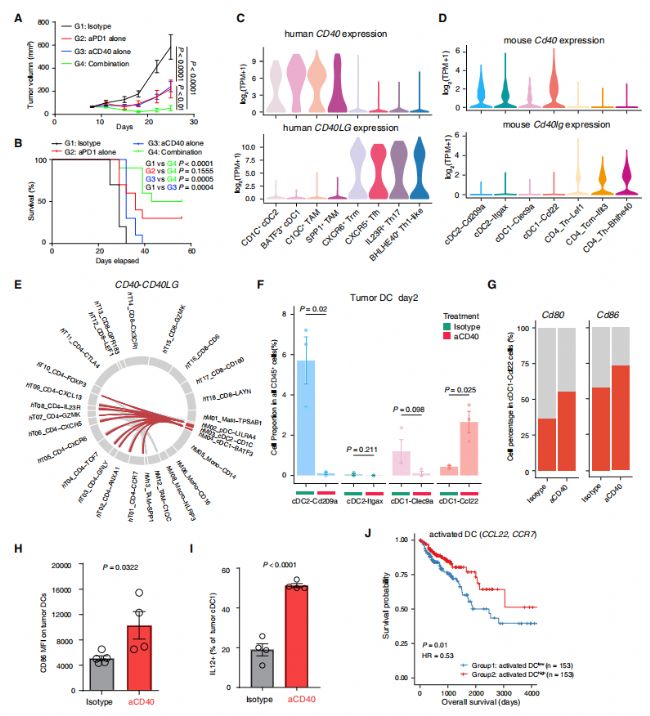

5. Anti-CD40治療導致cDC1群體的早期特異性擴增

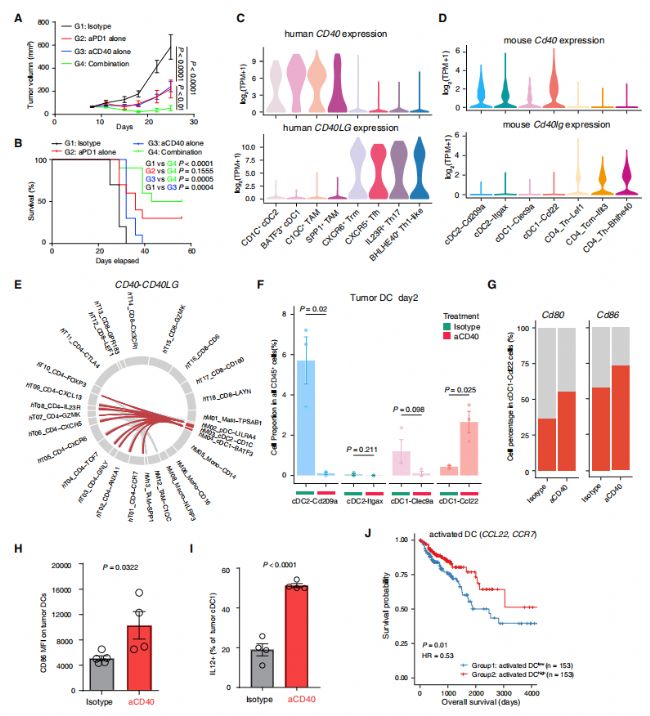

研究人員對小鼠模型進行了anti-CD40治療,觀察到小鼠腫瘤生長的減少,這一現象在結合PD1阻斷治療時得到了進一步的增強(圖6A-B)。在包括cDC1在內的多個髓系細胞和T細胞亞群中存在CD40的表達,且cDC與多種T細胞亞群之間存在廣泛互作(圖6C-E)。治療后不同時間點的scRNA-seq數據的分析顯示,anti-CD40治療早期激活的主要髓系細胞是Ccl22+ cDC1細胞,這些被激活的Ccl22+ cDC1細胞表達CD80、CD86以及IL-12,活化cDC1s的標記基因與CRC患者的良好預后存活率呈正相關,提示anti-CD40治療激活的這些細胞功能可能與人類癌癥有關(圖6F-J)。

圖6. Anti-CD40治療增加了腫瘤中cDC1細胞的頻率和激活狀態

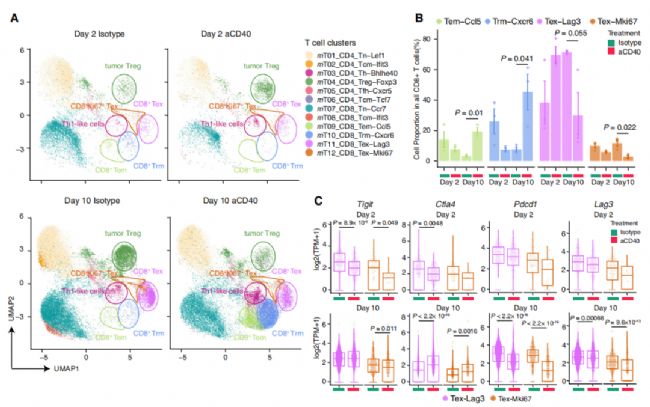

6. Anti-CD40治療增加效應記憶CD8+ T細胞并誘導腫瘤中Bhlhe40+ Th1類似細胞的活化和擴增

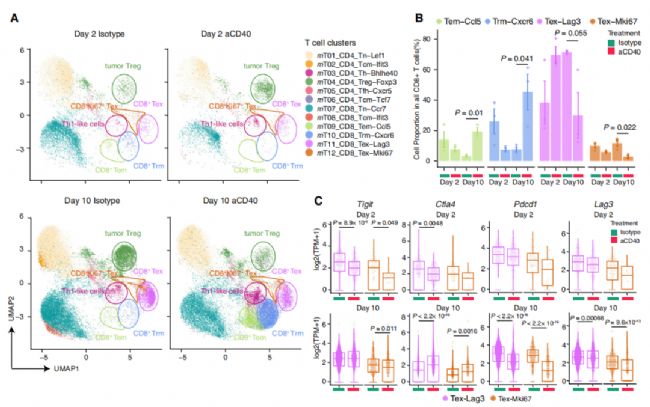

為探索anti-CD40治療影響腫瘤浸潤性T細胞功能的具體機制,研究人員對治療后小鼠模型中的T細胞進行了scRNA-seq分析,發現Anti-CD40治療顯著增加了腫瘤記憶CD8+ T細胞亞群的比例,并降低了耗盡CD8+ T細胞的數量(圖7)。

同時,研究人員還發現anti-CD40治療對腫瘤浸潤的CD4+ T細胞亞群也有顯著影響,在治療的第2天促進了調節性T細胞(regulatory T cell; Treg)的擴張,但在第10天抑制了Treg的擴張;而在anti-CD40治療后的第2天和第10天都特異性地誘導了Bhlhe40+ Th1類似細胞的克隆增殖,以及Bhlhe40+ Th1類似細胞中Cd40lg的表達,增強了其與cDC1細胞之間的相互作用(圖8)。

圖7. Anti-CD40治療增加了腫瘤中CD8+ T細胞的頻率

圖8. Anti-CD40治療誘導腫瘤中Bhlhe40+ Th1類似細胞的活化和擴增

主要結論

1. scRNA-seq的數據提示TAMs和cDCs包含細胞與細胞相互作用網絡的中心,TAMs通過與CRC免疫微環境中不同的免疫細胞和基質細胞相互作用發揮兩種不同的功能。

2. 兩種不同的TAMs亞群分別具有細胞吞噬、抗原呈遞以及促血管生成、促進腫瘤轉移的功能。

3. Anti-CSF1R治療會特異性消除具有炎癥特性的巨噬細胞,但對表達促進血管生成、腫瘤發展相關基因的巨噬細胞影響不大。

4. Anti-CD40治療可以偏好性激活cDC亞群,誘導Bhlhe40+ Th1類似細胞和CD8+記憶T細胞的增殖。

圖9. 研究概述

總結

研究通過單細胞轉錄組技術探索了結直腸癌患者的腫瘤微環境,對其中的浸潤髓系細胞進行了系統性的刻畫,分析了腫瘤相關巨噬細胞的亞群特征、譜系發育情況。并進一步鑒定了在腫瘤微環境中的細胞互作中發揮關鍵作用的特定髓系細胞亞群。在此基礎上,研究通過對小鼠模型的單細胞測序數據分析,揭示了髓系細胞靶向治療anti-CSF1R和anti-CD40對腫瘤浸潤的免疫細胞亞群在細胞組成、細胞功能、細胞互作等方面的影響。

研究結合腫瘤患者及小鼠模型的單細胞轉錄組來研究腫瘤免疫治療,揭示了靶向髓系細胞免疫治療的潛在機制,為相關免疫治療提供了更明確的指導;并為人們研究腫瘤及其他疾病中的免疫細胞,以及開發新的臨床檢測與治療方案提供了新的思路。

參考文獻

Zhang, L., Li, Z., Skrzypczynska, K. M., et al. (2020). Single-Cell Analyses Inform Mechanisms of Myeloid-Targeted Therapies in Colon Cancer. Cell, 181:442–459.e29.

單細胞轉錄組測序(scRNA-seq)是確定腫瘤中細胞多樣性的有力工具,但其在解析免疫治療機制方面的應用卻很少。腫瘤細胞異質性導致的生物學功能、不同髓系細胞亞群之間的關系以及靶向髓系細胞的免疫治療的不同應答都尚不清楚。

一篇題為“Single-Cell Analyses Inform Mechanisms of Myeloid-Targeted Therapies in Colon Cancer”的研究于2020年發表在Cell上,研究利用scRNA-seq繪制了結腸癌患者的腫瘤、鄰近正常組織以及血液中的免疫細胞高分辨率圖譜,構建了細胞之間的互作網絡以確定參與調節腫瘤發生發展以及抗腫瘤免疫性的關鍵細胞群體,并探討了目前正在進行臨床測試的骨髓靶向免疫療法的潛在機制。

實驗設計

研究者結合液滴法(10x Genomics)及平板法(SMART-seq2)兩種scRNA-seq技術,對18例結直腸癌患者的腫瘤組織、癌旁正常組織及外周血中的CD45+免疫細胞及CD45-基質細胞進行了單細胞轉錄組測序,刻畫了高分辨率的結直腸癌免疫圖譜。

圖1. 實驗概述

單細胞測序技術的主要應用結果

1. 鑒定人類CRC的瘤內細胞類型

研究者采用兩種單細胞測序技術,對18例結直腸癌患者的腫瘤組織、癌旁正常組織及外周血進行了單細胞轉錄組測序,共獲得了43,817個(10x scRNA-seq)和10,468個(Smart-seq2)單細胞的轉錄本。比較兩種技術,前者細胞數量大,可有效的獲得更多細胞亞群;而后者能夠捕獲更多的基因,可深入分析調控信號通路。根據這些轉錄本數據,研究人員刻畫了高分辨率的結直腸癌免疫圖譜(圖2),包括13個髓系細胞亞群、4個ILC細胞亞群、18個T細胞亞群和5個B細胞亞群。

圖2. 通過scRNA-seq鑒定人類CRC的瘤內細胞類型

2. CRC浸潤髓系細胞亞群的組織特異性模式

研究人員對13種髓系細胞亞群的基因特征進行分析,將其注釋為以下亞群(圖3A-C):一個肥大細胞亞群(hM01);三個樹突狀細胞(DC)亞群(hM02-hM04),包括漿細胞樣樹突狀細胞(pDC)、cDC2和cDC1細胞;三個血液中富集的單核細胞亞群(hM05-hM07);其他亞群被鑒定為巨噬細胞,分為組織駐留巨噬細胞(RTMs)(hM08-hM10)和腫瘤相關巨噬細胞(TAMs)(hM12-hM13)。

在所有RTM亞群中,均觀察到促炎細胞因子基因IL1B的表達,其中hM08亞群中的表達量最高,hM09特異性表達LYVE1和IL10,可能在抑制炎癥和纖維化方面起到重要作用(圖3D)。進一步,通過RNA速率分析,研究人員發現從表達CD14的單核細胞向FCN1+單核類似細胞(hM11)和不同巨噬細胞亞群之間具有明顯的定向流動,提示了巨噬細胞的發育軌跡(圖3E-F)。

圖3. 人類CRC的腫瘤浸潤性髓系細胞的特征分析

3. CRC中TAMs的功能及細胞互作

根據以上的細胞聚類和巨噬細胞的發育軌跡分析,研究人員將TAMs分為具有不同發育軌跡和不同功能的C1QC+ TAM(hM12)和SPP1+ TAM(hM13)兩個細胞亞群。前者可能通過hM10發育而來,具有細胞吞噬和抗原呈遞的功能,后者可能由hM08發育而來,具有促血管生成及促進腫瘤轉移的功能(圖4A-D)。

基于scRNA-seq和TCGA數據,預測構建了CRC腫瘤中的細胞亞群互作網絡,TAMs和cDC作為互作網絡的核心,與其他細胞亞群的關聯最多。其中SPP1+ TAM主要與腫瘤相關纖維母細胞(CAFs)和成纖維細胞發生相互作用;而C1QC+ TAM主要與兩種cDC和多種T細胞亞群細胞互作,在調節抗腫瘤T細胞應答中起作用(圖4E)。進一步,配體-受體互作得分分析也確認了C1QC+ TAM在招募或激活T細胞中具有潛在作用,SPP1+ TAM與腫瘤生長和轉移有關(圖4F)。

隨后,研究人員整合了腫瘤相關的小鼠髓系細胞亞群與人類的髓系細胞亞群,確定了15個離散細胞簇,并發現在人類結直腸癌患者和小鼠腫瘤模型之間存在功能相似的TAM細胞亞群(圖G-H)。

圖4. 人類CRC中TAMs的兩種功能與細胞互作

4. 促進血管生成的巨噬細胞亞群對anti-CSF1R治療具有耐受性

接下來,研究人員利用小鼠腫瘤模型來研究靶向不同髓系細胞的免疫治療對抗腫瘤免疫反應造成的影響。在小鼠模型中進行anti-CSF1R治療后,分析了小鼠腫瘤浸潤免疫細胞的單細胞轉錄組圖譜。相較于對照抗體治療,anti-CSF1R治療的小鼠減少了TAMs的頻率,C1QC+ TAM特征的巨噬細胞亞群(mM12和mM14)幾乎完全消失,而SPP1+ TAM特征的巨噬細胞減少很少(mM11、mM13和mM15)(圖5A-D)。Anti-CSF1R治療可以影響處在細胞周期中的巨噬細胞的增殖,不同巨噬細胞亞群對anti-CSF1R治療的敏感性不同(圖5F-H)。

為挖掘以上結果與人類的關聯性,研究人員比較了人類結直腸癌患者的生存率,發現低C1QC+ TAM和高SPP1+ TAM的組合與較差的預后相關(圖5I)。綜上所述,anti-CSF1R治療可能不足以耗盡所有具有促進腫瘤生長潛力的巨噬細胞亞群,這可能是其在小鼠腫瘤模型和人類癌癥患者中單藥治療效果不佳的原因。

圖5. CSF1R阻斷導致腫瘤中特定巨噬細胞亞群的枯竭

圖5. CSF1R阻斷導致腫瘤中特定巨噬細胞亞群的枯竭5. Anti-CD40治療導致cDC1群體的早期特異性擴增

研究人員對小鼠模型進行了anti-CD40治療,觀察到小鼠腫瘤生長的減少,這一現象在結合PD1阻斷治療時得到了進一步的增強(圖6A-B)。在包括cDC1在內的多個髓系細胞和T細胞亞群中存在CD40的表達,且cDC與多種T細胞亞群之間存在廣泛互作(圖6C-E)。治療后不同時間點的scRNA-seq數據的分析顯示,anti-CD40治療早期激活的主要髓系細胞是Ccl22+ cDC1細胞,這些被激活的Ccl22+ cDC1細胞表達CD80、CD86以及IL-12,活化cDC1s的標記基因與CRC患者的良好預后存活率呈正相關,提示anti-CD40治療激活的這些細胞功能可能與人類癌癥有關(圖6F-J)。

圖6. Anti-CD40治療增加了腫瘤中cDC1細胞的頻率和激活狀態

6. Anti-CD40治療增加效應記憶CD8+ T細胞并誘導腫瘤中Bhlhe40+ Th1類似細胞的活化和擴增

為探索anti-CD40治療影響腫瘤浸潤性T細胞功能的具體機制,研究人員對治療后小鼠模型中的T細胞進行了scRNA-seq分析,發現Anti-CD40治療顯著增加了腫瘤記憶CD8+ T細胞亞群的比例,并降低了耗盡CD8+ T細胞的數量(圖7)。

同時,研究人員還發現anti-CD40治療對腫瘤浸潤的CD4+ T細胞亞群也有顯著影響,在治療的第2天促進了調節性T細胞(regulatory T cell; Treg)的擴張,但在第10天抑制了Treg的擴張;而在anti-CD40治療后的第2天和第10天都特異性地誘導了Bhlhe40+ Th1類似細胞的克隆增殖,以及Bhlhe40+ Th1類似細胞中Cd40lg的表達,增強了其與cDC1細胞之間的相互作用(圖8)。

圖7. Anti-CD40治療增加了腫瘤中CD8+ T細胞的頻率

圖8. Anti-CD40治療誘導腫瘤中Bhlhe40+ Th1類似細胞的活化和擴增

主要結論

1. scRNA-seq的數據提示TAMs和cDCs包含細胞與細胞相互作用網絡的中心,TAMs通過與CRC免疫微環境中不同的免疫細胞和基質細胞相互作用發揮兩種不同的功能。

2. 兩種不同的TAMs亞群分別具有細胞吞噬、抗原呈遞以及促血管生成、促進腫瘤轉移的功能。

3. Anti-CSF1R治療會特異性消除具有炎癥特性的巨噬細胞,但對表達促進血管生成、腫瘤發展相關基因的巨噬細胞影響不大。

4. Anti-CD40治療可以偏好性激活cDC亞群,誘導Bhlhe40+ Th1類似細胞和CD8+記憶T細胞的增殖。

圖9. 研究概述

總結

研究通過單細胞轉錄組技術探索了結直腸癌患者的腫瘤微環境,對其中的浸潤髓系細胞進行了系統性的刻畫,分析了腫瘤相關巨噬細胞的亞群特征、譜系發育情況。并進一步鑒定了在腫瘤微環境中的細胞互作中發揮關鍵作用的特定髓系細胞亞群。在此基礎上,研究通過對小鼠模型的單細胞測序數據分析,揭示了髓系細胞靶向治療anti-CSF1R和anti-CD40對腫瘤浸潤的免疫細胞亞群在細胞組成、細胞功能、細胞互作等方面的影響。

研究結合腫瘤患者及小鼠模型的單細胞轉錄組來研究腫瘤免疫治療,揭示了靶向髓系細胞免疫治療的潛在機制,為相關免疫治療提供了更明確的指導;并為人們研究腫瘤及其他疾病中的免疫細胞,以及開發新的臨床檢測與治療方案提供了新的思路。

參考文獻

Zhang, L., Li, Z., Skrzypczynska, K. M., et al. (2020). Single-Cell Analyses Inform Mechanisms of Myeloid-Targeted Therapies in Colon Cancer. Cell, 181:442–459.e29.

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com