從神經科學看 “少年無畏”:大腦如何影響不同年齡的危險應對

在生物的成長歷程中,從幼年依賴照顧到成年獨立應對各種狀況,行為模式發生著顯著變化,其中威脅回避行為的發展尤為關鍵。大腦的前額葉皮層(mPFC)在學習、決策以及應對威脅等方面扮演著核心角色,其成熟過程貫穿至成年早期。現有理論表明,mPFC 自上而下控制能力的變化與行為發展緊密相關,然而,該理論卻無法清晰闡釋其如何引發行為和認知的非線性改變。那么,在大腦發育進程中,mPFC 相關神經通路究竟怎樣調控威脅回避行為?不同發育階段的這種調控機制又存在哪些差異?帶著這些疑問,本文展開了深入研究。

本文研究人員主要來自美國加利福尼亞大學洛杉磯分校和圣裘德兒童研究醫院。加利福尼亞大學洛杉磯分校的團隊成員涵蓋生理學、神經科學等多學科領域,如 Cassandra B. Klune、Caitlin M. Goodpaster 等,在研究構思、實驗操作、數據分析和論文撰寫方面發揮關鍵作用。圣裘德兒童研究醫院的 Lindsay A. Schwarz 在 AAV 克隆和生產上提供技術支持。研究綜合運用神經科學、生理學相關技術,如光纖光度法、光遺傳學技術、電生理學技術等,從多層面探究大腦發育與威脅回避行為的關系。

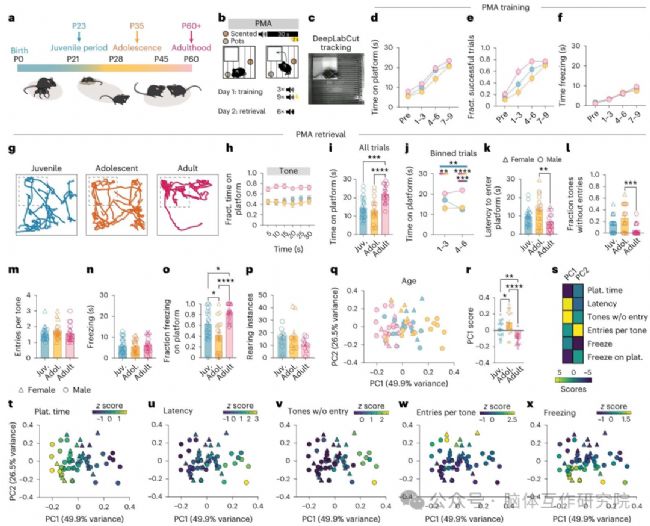

研究人員首先改進平臺介導的回避(PMA)實驗,結合關鍵要點追蹤技術進行詳細的定量行為分析;進行主成分分析(PCA)降維;開展一系列對照實驗,并使用新穎氣味測定法和洞板實驗檢測先天探索行為。

選取幼年(P23)、青少年(P35)和成年(P60 及以上)小鼠進行實驗,研究表明各年齡小鼠學習PMA的能力無差異,但在測試階段,幼年和青少年小鼠在威脅音下停留在平臺的時間較短,且青少年進入安全平臺更慢、次數更少。主成分分析(PCA)表明,不同年齡組的回避行為模式存在差異,組內行為特征也不同。對照實驗證實,這些行為差異源于習得的威脅回避反應,而非其他干擾因素。

圖1 威脅回避行為的發展變化

接著運用光纖光度法測量幼年、青少年和成年小鼠在 PMA 檢索期間 dmPFC、BLA 和 NAc 的神經活動;使用邏輯回歸研究神經活動與 PMA 行為之間的預測關系。向小鼠腦內特定區域注入表達 GCaMP6s 的腺相關病毒(AAV),植入光纖,在 PMA 檢索過程中同步成像 GCaMP6s 和對照熒光,記錄神經活動。之后通過邏輯回歸分析神經活動與行為之間的關系。結果表明在PMA測試中,成年小鼠的dmPFC(背內側前額葉皮層)對威脅信號反應獨特:威脅音調出現時活動激增,進入安全平臺后則快速降低,且其活動能更精準預測威脅與安全環境。此外,成年小鼠退出平臺時BLA(基底外側杏仁核)的神經活動明顯高于青少年,表明不同年齡組的探索行為存在神經機制差異。

圖2 PMA 行為背后的區域和年齡特異性神經動力學

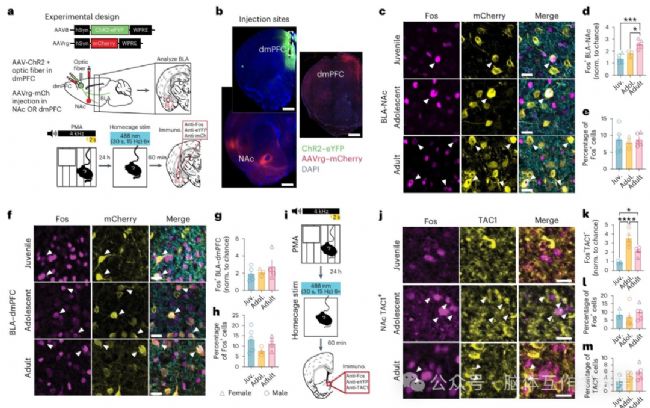

采用光遺傳學技術,在幼年、青少年和成年小鼠的威脅回避行為過程中,激活或抑制 dmPFC - BLA 和 dmPFC - NAc 通路;進行實時位置厭惡實驗。發現激活 dmPFC - NAc 通路在幼年和成年小鼠中產生相反行為效應,抑制該通路對青少年小鼠的平臺停留時間有顯著影響。激活 dmPFC - BLA 通路在成年小鼠中增加回避水平,在幼年和青少年中作用不明顯。實時位置厭惡實驗表明,激活 dmPFC - NAc 通路僅在青少年小鼠中產生位置偏好。

圖3 發育中 dmPFC 通路在 PMA 中的行為作用

研究人員通過注射病毒載體標記突觸,利用共聚焦顯微鏡觀察 dmPFC 在 BLA 和 NAc 的軸突和突觸密度;使用 ChR2 輔助電路映射技術,結合全細胞膜片鉗記錄,測量突觸傳遞強度。發現在 dmPFC - NAc 通路,軸突密度從幼年到成年顯著下降,突觸后電流幅度增加;在 dmPFC - BLA 通路,軸突密度從幼年到青春期顯著下降,成年時 bouton 密度增加。成年小鼠在恐懼條件反射后,dmPFC - BLA 通路的突觸強度和 E/I 比值顯著增加。

圖4 dmPFC 通路的突觸發育

通過注射表達 ChR2 - 增強黃色熒光蛋白的 AAV 和逆行示蹤病毒,訓練小鼠進行 PMA,光遺傳刺激后免疫染色,量化 Fos 表達。結果發現成年小鼠中 Fos + BLA - NAc 細胞數量顯著高于青少年和幼年小鼠,表明激活 dmPFC 投射通過更強地激活 BLA - NAc 通路促進成年小鼠的回避行為。dmPFC 在青少年小鼠中與 NAc 中 TAC1 表達細胞的功能連接更強,可能導致其低回避水平。

最終結論表明幼年和青少年小鼠的威脅回避水平低于成年小鼠且行為特征獨特,dmPFC–NAc 和 dmPFC–BLA 通路在不同發育階段的架構和功能存在差異,這些差異源于突觸成熟、功能連接變化等,共同塑造了年齡特異性的威脅回避行為模式。

圖5 發育中 dmPFC 通路的功能連接性

參考文獻:Klune, C.B., Goodpaster, C.M., Gongwer, M.W. et al. Developmentally distinct architectures in top–down pathways controlling threat avoidance. Nat Neurosci (2025).

創作聲明:本文是在原英文文獻基礎上進行解讀,存在觀點偏向性,僅作分享,請參考原文深入學習。

想了解更多內容,獲取相關咨詢請聯系

電 話:+86-0731-84428665

伍經理:+86-180 7516 6076

徐經理:+86-138 1744 2250

郵 箱:consentcs@163.com